おおよその外観が決まりました。

問題なのは、3Dプリンタの造形サイズギリギリですので、raftもbrimもつけることができません。 設計時の底面を平坦化しできるだけ広い面積を接地できる構造にしましたがうまくいくでしょうか?

ヒートベッドが冷えていく過程での熱収縮を抑える造形がポイントになりそうです。

2018年2月25日日曜日

2018年2月24日土曜日

高感度な金属探知機(センサー)を作る: その① コイルハウジング

地雷探査でよく見る金属探知機です。センサ径はいま所有している3Dプリンタが印刷できるぎりぎりのサイズでφ200mmです。センサーの主要部品はコイルですが、このセンサーボディはコイルの保護と電気的に絶縁が必要で、ABS樹脂は最適な素材です。

コイル部分は、コイルの仕様をいろいろ試すことができるようにカバーを樹脂ネジで固定してあり分解可能です。コイルが収まる空洞トンネル部は、断面積約50㎟確保してありますから0.29㎟のポリウレタン線なら100Tは余裕で巻ける仕様です。隙間なくきれいにまけば150Tぐらいはいけるかもしれません。

検出原理はすでにたくさんの制作例があり原理も同じことから割愛しますが、ある程度実用的なものを..といろいろ検討してみるとセンサーコイル径は大きいほうが感度が高くなります。

発振回路は、コイル付近に配置でき、表示部分、バッテリ、ポール(柄)部分は分離できるようにしてあります。

あとは3Dプリントしてみてから試作です。

コイル部分は、コイルの仕様をいろいろ試すことができるようにカバーを樹脂ネジで固定してあり分解可能です。コイルが収まる空洞トンネル部は、断面積約50㎟確保してありますから0.29㎟のポリウレタン線なら100Tは余裕で巻ける仕様です。隙間なくきれいにまけば150Tぐらいはいけるかもしれません。

検出原理はすでにたくさんの制作例があり原理も同じことから割愛しますが、ある程度実用的なものを..といろいろ検討してみるとセンサーコイル径は大きいほうが感度が高くなります。

発振回路は、コイル付近に配置でき、表示部分、バッテリ、ポール(柄)部分は分離できるようにしてあります。

あとは3Dプリントしてみてから試作です。

WEB カメラ C270用カメラネジマウント

作業Liveカメラ(作業記録用)

に活躍している ロジクール製 WEBカメラですが、カメラ三脚に取り付けできるマウントを新規作成してみました。

今までは、両面テープや輪ゴム、結束バンドで固定していましたが、カメラアングルの調整が今一つで...

このマウントは縦、横に首を振れ、カメラ三脚に固定できる...はずです。 疑?

カメラネジを切っているのは 快削アルミ 板厚8mmの削りだしで無駄にクオリティが高いです。 笑

に活躍している ロジクール製 WEBカメラですが、カメラ三脚に取り付けできるマウントを新規作成してみました。

今までは、両面テープや輪ゴム、結束バンドで固定していましたが、カメラアングルの調整が今一つで...

これがどのように使えるかというと..

カメラネジを切っているのは 快削アルミ 板厚8mmの削りだしで無駄にクオリティが高いです。 笑

2018年2月15日木曜日

屋外設置用広帯域受信専用チューナー(広帯域受信サーバー) その④複数チューナー同時動作

屋外設置用広帯域受信専用チューナー(広帯域受信サーバー) ですが、

Raspberry Pi model B+ (900MHz 1core)に、2枚のRTL-SDRチューナーを接続してサーバーとして動作させ、Wifi接続して離れた場所のPCから同時アクセスし異なるバンドの2波同時受信を行ってみました。

下記の例では、144MHz帯のアマチュア無線バンドと、FMラジオ(79.5MHz)を同時受信しています。

大量のデータ転送が可能な高速なWifドングルが必要なことと、Raspberry model B+のCPU負荷が100%近くになりましたが動作は確認できました。

Raspberry Pi model B+は、二世代目のRaspberry Piですが

ARM1176JZF-S ARM11 single core 700MHz

と記載されているように ARM11です。 cpu コアは一つと最新のRaspberry Pi3と比較すると見劣り化します。そのためか、前述のように動作に余裕がなく、復調音声が途切れたり、Wifi通信が中断する場合がありました。

これらのことからもしも、複数チューナーの同時受信を構築する場合は、Raspberry Pi 2以降以上を組み込んでチューナーサーバーを構築することをお勧めします。

推測ですが4枚のRTL-SDRぐらいは余裕で接続できるのではないかと....

ちょっとためしてみますね。

Raspberry Pi model B+ (900MHz 1core)に、2枚のRTL-SDRチューナーを接続してサーバーとして動作させ、Wifi接続して離れた場所のPCから同時アクセスし異なるバンドの2波同時受信を行ってみました。

下記の例では、144MHz帯のアマチュア無線バンドと、FMラジオ(79.5MHz)を同時受信しています。

大量のデータ転送が可能な高速なWifドングルが必要なことと、Raspberry model B+のCPU負荷が100%近くになりましたが動作は確認できました。

Raspberry Pi model B+は、二世代目のRaspberry Piですが

ARM1176JZF-S ARM11 single core 700MHz

と記載されているように ARM11です。 cpu コアは一つと最新のRaspberry Pi3と比較すると見劣り化します。そのためか、前述のように動作に余裕がなく、復調音声が途切れたり、Wifi通信が中断する場合がありました。

これらのことからもしも、複数チューナーの同時受信を構築する場合は、Raspberry Pi 2以降以上を組み込んでチューナーサーバーを構築することをお勧めします。

推測ですが4枚のRTL-SDRぐらいは余裕で接続できるのではないかと....

ちょっとためしてみますね。

2018年2月7日水曜日

WEBカメラによる星雲撮影用オートガイド:の作り方 その②

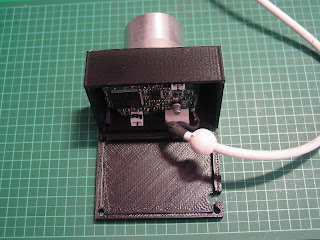

3Dプリントが終わったので組み立ててみました。

右側はQuick cam pro 4000のメイン基板です。スイッチとマイク LEDはコネクタから取り外しています。(復活させるときのために保管しておきましょう)

右側はQuick cam pro 4000のメイン基板です。スイッチとマイク LEDはコネクタから取り外しています。(復活させるときのために保管しておきましょう)

CCDイメージセンサシュラウドの造形も精度良く穴位置もあっているようです。

バックカバーです。M3タッピングスクリューで固定します。

アメリカンサイズのアイピースシリンダーを前面に取り付けます。

とりあえず組み立てて位置と組み立てやすさを検証します。

迷光対策は植毛紙か艶消し塗装を行います。

この状態で、鏡胴のΦ31.7接眼部に取り付けると直焦点撮影ができます。

高解像度は最新のCMOSイメージセンサにかないませんが、CCDイメージセンサの低照度特性の良さは、用途を限定すればまだまだ活躍できる場合があります。

特に惑星、(火星、土星、木星)などは、この小さなセンサーサイズでも f=1000mm

なら画角に収まります。

登録:

投稿 (Atom)

ラグチューキーパー Ragchew keeper rev4.3 復刻予定版 その⑤

自動配線と ベタGND の配置が終わりました。 配線ルールは0.7mmです。 0.8mmでは自動配線が完了せずにジャンパーが数本残ってしまいました。 あとは削ってみてどうかといったところです。

-

5000系アルミ材のパーツや試作PCB Milling用の卓上CNCですが本格稼働を前に、CNC1310本体Firmwareと制御ソフトであるGRBLcontrol(candle)のバージョンアップを行いました。 まずは本体Firmwareから行います。 もともとは Ard...

-

ミーリング加工のメリットは、薬液によるエッチング工程が無いため、加工中の基板を取り外すことなく、工具を交換するだけで基板加工が完結します。 基板を取り外すことが無いため 基板取り外し後の再設置時の原点や軸アライメントが不要なため精度を保ったまま高精度な加工が可能です。 ただ...

-

地雷探査でよく見る金属探知機です。センサ径はいま所有している3Dプリンタが印刷できるぎりぎりのサイズでφ200mmです。センサーの主要部品はコイルですが、このセンサーボディはコイルの保護と電気的に絶縁が必要で、ABS樹脂は最適な素材です。 コイル部分は、コイルの仕様をいろいろ...